Cuando

ella regresó, yo ya no estaba allí.

Anduve

perdido mucho tiempo corriendo por entre penas y ansiedades hasta que se me

secaron las lágrimas que no me había dado tiempo a derramar, mientras el tren

me llevaba de una estación a otra, con la esperanza vaga y desesperada de

volverla a encontrar.

De ella

nunca supe nada. Desde que se marchó, parecía que se había volatilizado en el

aire y solo me quedaba su recuerdo en las viejas fotografías que seguían

colgadas en las paredes desoladas de mi alma. Paredes que iban cayéndose en

desconchones de humedad y de tristeza y que pedían a gritos una mano de pintura

o, al menos, una impregnación del optimismo que un día compré en una tienda de

drogas al por mayor y que almacenaba en mi alacena en espera de que llegaran

tiempos mejores.

Y eso

después de tantos y tantos años de felicidad. Nos conocimos cuando aún nuestras

mentes eran vírgenes y nuestros cuerpos resplandecían de juventud y del amor

alegre que solo nace entre amantes inocentes. Aunque todos nos habían advertido

que lo nuestro no tenía futuro, nosotros cerramos nuestros oídos a los malos

presagios y solo escuchábamos los cantos de sirena que a diario entonaban

nuestros corazones.

Con su cebolla

y mi pan caminamos juntos y ninguno de los dos sentíamos el hambre de la

necesidad porque nuestros espíritus se sustentaban solo de promesas etéreas y

de las sensaciones que nuestros sentidos nos iban descubriendo en el lento

recorrido por nuestros cuerpos que despertaban día a día al conocimiento de

unas nuevas experiencias que ninguno de los dos había soñado que pudieran

existir.

Y

nuestros espíritus fueron perdiendo su virginidad y nuestros cuerpos se

acostumbraron a las caricias que poco a poco se iban mecanizando, hasta que mis

besos perdieron el calor y en sus ojos se fue apagando la luz.

Y ella

pensó que así ya no podía vivir. Una madrugada, cuando entre la bruma de la

montaña se desperezaban los todavía fríos rayos del sol, ella desapareció de mi

casa y de mi vida. Ni una nota garrapateada en una hoja de cuaderno, ni una

palabra antes, que pudiese presagiar su adiós definitivo del día siguiente.

Nada. Quizás una mirada de soslayo que se escapó de sus ojos o el rictus de

melancolía que se deslizó por sus labios, pero que yo, ayer, no supe

interpretar. Y yo dormí esa noche envuelto en las redes de la monotonía y en el

limbo de la rutina en que se había convertido nuestra otrora ilusionada

convivencia. Después el lecho ya frío y las sábanas apenas sin arrugas que en

un principio no parecían decirme nada. Luego faltó el olor a pan tostado y a

café humeante; el sonido de su cantar y el sonar saltarín de sus pasos que

apenas si parecían tocar el suelo. Y después sólo silencio. Luego

incertidumbre, desconcierto, incredulidad. Al final, una dolorosa sensación de

culpabilidad y desesperación. Nadie había visto nada. No faltaba nada y de su

mesilla de noche solo había desaparecido la cinta de su pelo, pero había dejado

el anillo que yo la regalé aquel primer aniversario cuando todavía la pasión se

podía adivinar en la mirada de sus ojos.

Y

pasaron días, horas de angustia, minutos y segundos que parecían eternos y

esperanzados de sus noticias que nunca llegaron. Meses después, mi largo

peregrinaje por tierras desconocidas y lugares lúgubres sin noticias suyas. Ni

una carta, ni una llamada, ni un mensaje, nada. Sólo una vez alguien me dijo

haberla visto paseando por una playa entre olas de espuma y olor a salitre.

Cuando yo llegué, ella ya no estaba allí ni nadie supo darme noticias de su

estancia junto al mar.

Y poco

a poco el tiempo fue borrando de mi memoria su pelo y su figura. Sus ojos se

fueron apagando y sus manos se iban desvaneciendo como diciendo adiós camino

del horizonte. Sus labios habían perdido la color y el olor de su cuerpo se había

ido escapando por las rendijas de mi memoria. Sólo quedaba su olvido

desdibujado entre las hojas de un diario que encontré camuflado en los papeles

del escritorio y que ella abandonó cuando ya nuestro amor había dejado de ser

importante para ella.

Con el

tiempo perdí toda esperanza y cuando mi vida dejó de tener sentido, convine que

era hora de morir.

Años

después, cuando ella añorando tiempos pasados decidió regresar, yo ya no estaba

aquí.

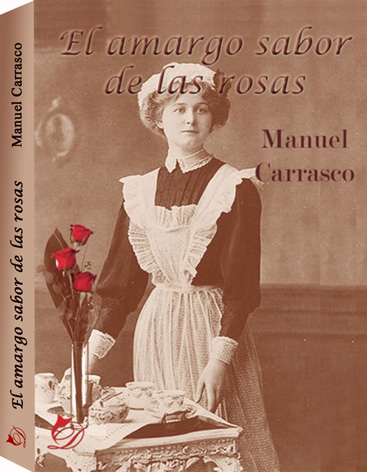

A María Antonia, que no tiene que regresar, porque nunca se fue. En un día muy especial para ella. Con amor.