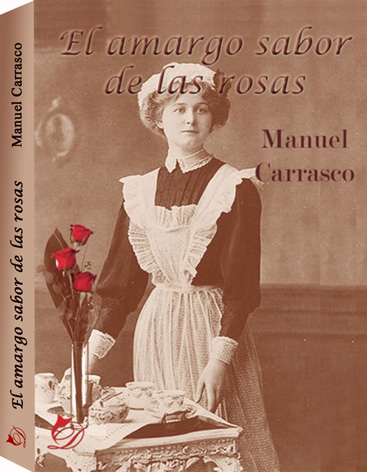

Conocí a don José allá por el año 1918 en el Café Pombo, en el número 4 de la calle Carretas de Madrid. Siempre presumí de su amistad y tuvo gran influencia en mi carrera literaria, pero nunca pensé que nuestro encuentro había sido tan importante para él.

Sentado en un velador junto a la ventana y ante un café que se hacía eterno y que terminaba irremediablemente helado, pasaba yo las tardes observando a los artistas que se reunían todas las semanas en la tertulia de don Ramón. Había vuelto del pueblo con la ilusión aún virgen de llegar a ser un gran escritor y por mi natural apocado y un tanto huraño, sólo me atreví a dirigirme a él después de haber cruzado algunos rutinarios y corteses saludos. Era ya un pintor famoso y, sin embargo, no era engreído y siempre se mostraba campechano con todos. Yo conocía que en sus años de niño había pasado grandes temporadas en Cantabria como yo.

Un día que don Ramón estaba de viaje y la tertulia se anuló, me atreví a invitarle a merendar. Café con un suizo y un vaso de agua para cada uno. Se acercó el camarero con su bandeja redonda y reluciente y colocó el servicio después de limpiar afanosamente el mármol de la mesa. Nos quedamos solos, frente a frente, y se interesó por mi vida.

Le conté cómo quedé huérfano muy niño y tuve que trasladarme a la casona de mis abuelos en un pequeño pueblecito muy cerca de Santillana del Mar. Mis pocos años, los desvelos de mis abuelos, sus mimos y regalos hicieron que llegase a olvidar la falta de mis padres. Recordaba aquel caballo de cartón, que bauticé “Clavileño”, montado sobre una plataforma con ruedas que era mi trasporte favorito para recorrer las grandes salas de la casa. El detalle del caballo pareció captar su atención que hasta entonces había sido más cortés que realmente interesada.

Los sábados por la tardes, continué, mis abuelos se vestían para recibir la visita de los vecinos. En verano se formaba la tertulia en el porche de la casa, entre el dulce olor de las petunias y el agreste de la hierba recién segada en los prados, esperando ser rocogida en la pajera. La reunión se trasladaba junto a la chimenea del salón, cuando el otoño alfombraba el paseo de la alameda y el suelo del hayedo con las pinceladas ocres, marrones y doradas que caían de los árboles.

Mi mente, sin quererlo, me había trasportado casi físicamente a mis años de niño. Él también parecía estar ensimismado en sus recuerdos.

En la tertulia, recordé, participaban todos, aunque solía terminar dividida en dos, con los hombres y las mujeres cada unos por su lado. Mi abuela les obsequiaba con unas rebanadas de pan, horneado por la mañana, untadas con mantequilla blanca y cremosa, que también se fabricaba en casa...

- Yo también recuerdo mis despertares con el aroma crujiente del pan reciten sacado del horno, comentó mientras parecía saborear el pan tierno que ya casi creía olvidado.

Respeté sus añoranzas guardando unos segundos de pausa y seguí con mi narración: Cuando se celebraba algún cumpleaños preparaba una quesada y dulce de manzana. Mi abuela siempre vestía de negro, pero no se le caía de la mano un abanico verde con un borlón rojo con el que accionaba y utilizaba más como puntero que para abanicarse. De su cuello colgaba la llave de la alacena en una cadena de oro que había heredado de su suegra.

Realmente había logrado captar su curiosidad, porque se interesaba por los minuciosos detalles con que me gustaba adornar mi relato, según me había enseñado mi preceptor de literatura.

El abuelo, seguí contando, que fue escribiente en la Oficina de Abastos, usaba pajarita y su gesto adusto no era reflejo de su buen carácter. Le gustaba leer y sobre la cómoda solía dejar “El Quijote” que debía haber leído más de cien veces. Algunos días me sentaba en sus rodillas y me leía algún pasaje. A mí, el que más me gustaba era cuando el posadero le armaba caballero andante.

Para recibir las visitas me ponían un guardapolvos blanco y unas zapatillas con pompones rojos. Era la única forma de ocultar mis ropas que siempre tenía sucias de revolcarme por los prados.

Le hable de las grandes cortinas verdes y de la alfombra de nudo español del zaguán de entrada, y se le humedecieron los ojos cuando le hable de un cuadro de músicos que yo llamaba el “Trio calavera” en el que unos esqueletos tocaban la trompeta, pero no quiso darme ninguna explicación y disimuló quejándose del humo de un cigarro que llegaba de la mesa de al lado...

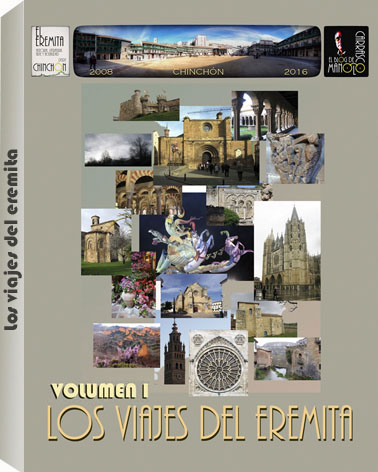

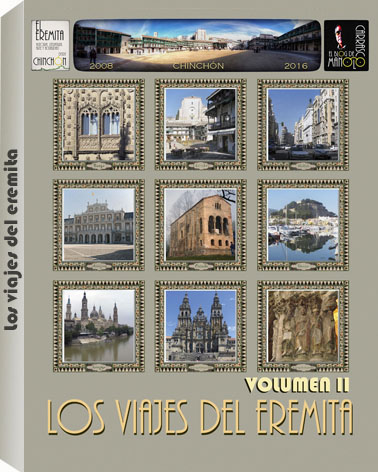

Al año siguiente me encontré con él en Chinchón. Había llegado en tren y estaba tomando notas para su obra que después tituló "La España negra" y que publicó al año siguiente. Llevaba una cuaderno de tapas negras donde iba tomando apuntes. Era verano, los hombres estaban en plena campaña de la trilla en las eras y se celebraban las fiestas patronales. También tomó apuntes para su cuadro de tarde de toros en Chinchón.

Ese mismo año Fui testigo de cómo Gutiérrez Solana iba tomando apuntes para pintar su célebre cuadro “La tertulia del Pombo” que regaló a su amigo Ramón Gómez de la Serna. Después llegaría la guerra civil; le acompañé hasta Valencia y después seguí sus peripecias hasta que llegó a París. No volvimos a vernos hasta que él regresó a Madrid en el año 1939. Fueron un par o tres ocasiones. En estos encuentros el tema de conversación se centraba siempre en nuestros recuerdos de niñez en Santander, y sólo en estas conversaciones se atrevía a afrontar el doloroso recuerdo de la temprana muerte de su padre y la enfermedad mental de su madre. Posiblemente el amable relato de mis recuerdos era el antídoto para el dolor que le producían los suyos propios. Me contó que su padre había nacido en Méjico y llegó a España para hacerse cargo de una herencia. De allí sólo trajo una caja de música de madera con marquetería, que formaba un Teatrillo de autómatas, compuesta por tres monos; el del centro de pié ante una mesa, practicaba el Juego de "trileros" con dos vasos y una bolita que aparecía y desaparecía. Los otros dos monos eran músicos sentados ante sus atriles y movían sus cabezas y brazos "tocando" sus instrumentos, mientras sonaba la música, lo que se conseguía girando un rodillo con una manivela.

En los años siguientes, fui testigo ocasional de cómo su salud se iba resintiendo paulatinamente y la idea de la muerte se le iba haciendo casi obsesiva. Entonces me mandó recado con un común amigo para que le visitase en su casa y me confesó que le gustaba recordar las vivencias de mi niñez que, poco a poco, las iba haciendo propias. Sólo entonces se atrevió a pintar el cuadro que nunca había podido pintar. Sus padres y él mismo en la vieja casona de mis abuelos, con sus ropas, las cortinas verdes, la alfombra de nudo español en el zaguán, el caballo de cartón, el libro sobre la cómoda... Sólo cambió el cuadro de los músicos por el teatrillo de autómatas que había traído su padre de Méjico.

Yo me enteré por los periódicos. Unos meses después de terminar el cuadro moría en Madrid. Era 1945 y había cumplido los 59 años.