Después de una larga y penosa enfermedad motivada por un hongo asesino y cruel, ha fallecido a los trece años edad el ciprés que adornaba el patio de mi casa. De nada han valido los tratamientos con fungicidas que habían aconsejado los expertos y el pasado día 17 de mayo fue sacrificado por un experto en el manejo de la motosierra. Descasa en mi recuerdo y en el todos los que le conocieron.

Os dejo algunos documentos gráficos desde su tierna infancia, hasta las muestras de su enfermedad.

Además os trascribo un cuentecito que me inspiró, y que lógicamente titulé:

EL CIPRÉS.

Debió ser cuando yo era muy pequeño. Es posible, incluso, que fuese la propia doña Matilde, aquella oronda maestra de mis años de párvulos. Es muy posible que fuese ella la que dijo aquellas palabras que iban a regir toda mi vida.

- "Para que un hombre se realice tiene que tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol".

Y pasó el tiempo y a mí se me olvidó aquella sentencia. Eso, al menos, creía yo.

A mí me pareció, primero, mucho más importante jugar a la pídola; luego jugar al fútbol y a continuación conseguir que Carmencita quisiese salir conmigo.

Después llegaron las matemáticas, el francés, la historia y la literatura. Luego la mili de voluntario en Aviación y el aprendizaje en la imprenta del señor Argimiro.

Como Carmencita no llegó a hacerme demasiado caso, conocí a María Emilia en el embarcadero del estanque del Parque del Retiro y cuando superé la calificación de aprendiz y el bueno de don Argimiro me ofreció el puesto de oficial de segunda como cajista en la empresa familiar, en mi casa pensaron que ya era hora de que me independizase y un día siete de noviembre nos casamos María Emilia y yo en la Iglesia de San Manuel, oficiando la ceremonia una primo lejano de mi madre, la madrina, que era arcipreste en la provincia de Guadalajara y que, de pequeño, le llamaban "Palito", pero que ahora todos le conocían como D. Cristóbal.

Nueve meses y quince días después, es decir el día veintidós de agosto, nació mi hijo, que, a pesar de mis más airadas protestas, su madre decidió que se debería de llamar Pantaleón como su abuelo - materno - que había llegado a ser corresponsal del Banco Central en su pueblo.

Y después vinieron largos años de trabajo monótono mientras veía crecer a mi querido Pantaleoncito, que desde muy pequeño demostraba una gran sabiduría. Aunque tardó tres años en empezar a hablar, siempre se las arregló para hacerse entender y conseguir todo lo que se proponía; cosa, por otro lado, no demasiado difícil si tenemos en cuenta que su madre nunca dudó en darle todo lo que quiso, porque para eso era, e iba a ser, unigénito.

Cuando la linotipia quedó obsoleta y las nuevas tecnologías irrumpieron en las, ahora llamadas, artes gráficas; no tardé en ponerme al día en las vanguardias informáticas, lo que me permitió asociarme con el hijo del patrón y crear una nueva empresa que llamamos "Neografic" lo que me permitió incrementar el nivel económico-social de la familia.

María Emilia, entonces, pensó que debíamos comprar una casa en el pueblo de sus padres, que sólo estaba a ciento cincuenta kilómetros de Madrid, y aunque la carretera no era demasiado buena, en poco más de tres horas podíamos ir los fines de semana.

Pantaleoncito, no había terminado la Educación General Básica, a pesar de haber repetido tres veces el octavo curso, y consiguió el Graduado Escolar en la Academia de un primo-hermano de la mujer de mi cuñado. Después se matriculó en una escuela de arte dramático, porque su madre decía que tenía grandes aptitudes para la interpretación, lo que yo también compartía, puesto que en sobradas ocasiones nos había demostrado su habilidad para hacer creíbles sus pretendidos propósitos de enmienda.

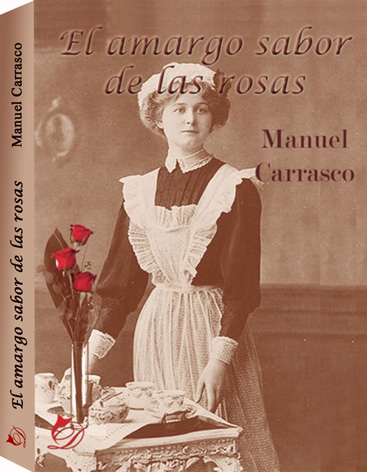

Por aquellos años se despertó en mí la vena literaria y se me ocurrió que podría escribir un libro de un tema que me había apasionado desde siempre: El champiñón.

Durante once meses, y después de una larga labor de investigación bibliográfica, logré completar un precioso libro que me atreví a titular: "El champiñón, su cultivo, su comercialización y su influencia en la deprimida economía rural de la España del desarrollo".

Lógicamente se imprimieron en "Neografic" los mil ejemplares de que constó la primera, y como mi hijo, única edición. La presentación del libro tuvo lugar en la inauguración de la casa que habíamos rehabilitado en el pueblo de mis suegros, y entre los libros que regalé ese día y los que mandé a los clientes y proveedores de la empresa, a los vecinos, a los directores e interventores de los bancos y a los curas de la parroquia, alcanzaron una cifra de ciento veintitrés. Diez más los dejé en la papelería que el primo de mi mujer tenía en el pueblo y veinticinco en una librería de Carabanchel a la que le hacíamos trabajos en la empresa. Todavía, pasados diez años, cuando llego al pueblo, Cándido, el primo de mi mujer me recuerda que tengo que pasar por la tienda para retirar los nueve libros que le quedan y pagarme las mil pesetas del libro que vendió a unos turistas que no entendían nada de español pero que les había gustado mucho la fotografía de la portada de mi libro. El dueño de la librería de Carabanchel, pasados tres años, me envió un paquete con los veinticinco libros que se unieron al resto de la edición que aún permanece en aquel rincón del almacén de la empresa y de los que sólo me acuerdo cuando el encargado me pregunta cómo hay que reflejarlos en el inventario.

Pantaleoncito, al que ahora se le conoce por sólo "Pan", terminó los cursos de la Escuela de Arte Dramático, logró un par de papelitos en una obra de teatro experimental y unas cuantas figuraciones en una telenovela que duró doscientos treinta capítulos. Primero estuvo viviendo en casa donde dormía, por el día, comía y obtenía financiación. Años después se fue a vivir con su amigo al Barrio de Chueca, aunque periódicamente volvía por casa siempre que su economía así lo requería, aunque tenía el detalle de hacerlo cuando yo estaba en el trabajo para evitarme el disgusto de tener que tratar con él cuestiones tan prosaicas como las del dinero. Cuando ahora lo recuerdo tengo que reconocer que mi hijo me ha dado casi las mismas satisfacciones que mi libro.

Y fue entonces cuando recordé la sentencia de doña Matilde. ¡Me faltaba lo del árbol!

En el pequeño patio de la casa del pueblo planté un ciprés. Era pequeñito, no medía más de metro y medio. Lo regué, lo aboné y, año a año, fui recortando las ramas que se iban secando, mientras contemplaba cómo iba creciendo. Siempre que podía me sentaba junto a él y llegué a conocer cada una de sus ramas. Ahora ya es mayor, debe de medir más de cinco metros. Le cuento mis penas y mis alegrías y siempre me escucha. Cuando llego a su lado parece que sus ramas tratan de abrazarme y aprovecha el rumor del viento para darme la bienvenida.

Tenía razón doña Matilde. Si quieres realizarte, puedes tener un hijo, puedes escribir un libro, pero, no se te olvide, tienes que plantar un árbol.