De pequeños, los barrios eran nuestro feudo y nuestra calle era la que marcaba nuestro territorio y nuestras amistades. Aunque entonces había una mayor libertad para nuestros movimientos de niños, nuestros padres nos aconsejaban que no saliésemos del barrio y a poder ser de la misma calle.

Así, la calle de mi niñez era la calle Morata, en Chinchón; para ser más exacto el primer tramo de la calle Morata, la que va de la columna de los franceses a la calle de Molinos Baja.

Allí se centraban nuestros juegos y allí formaban los mayores sus tertulias a la caída de la tarde, en verano. Y todos formábamos como una gran familia, en la que siempre se estaba dispuesto a echar una mano a quien lo necesitase.

A la salida de la plaza, a la izquierda, estaba la tienda de los “Franceses”. Eran dos hermanos solteros y tenían una tienda de ultramarinos en la que también vendían muebles colchones y zapatos; en la puerta había colgado un gran zapato como reclamo.

Enfrente estaba la farmacia de don Enrique Pelayo, que vivía en la vivienda de al lado con Herminia, su mujer y sus dos hijas, Constanza y Chelo. Solíamos entrar a la farmacia para pedirle “recortables” de muñecas, por lo que teníamos que “pagar” el peaje de besarle la mano, como si fuera un cura.

En el número tres estaba la sede central de la Compañía eléctrica que regentaba el señor Emiliano, con el que vivía su mujer y su hijo, que también se llamaba Emilianito, aunque ya era un poco mayor para el diminutivo; por allí pasaban todos los días los “luceros”, como llamábamos a los electricistas, a recibir las órdenes del trabajo diario.

Enfrente estaba el caserón de don Víctor Camacho, que era el Teniente de Alcalde. La casa solo estaba dedicada a las tareas agrícolas, allí estaban las cuadras de las caballerías y todos los aperos de labranza y las cámaras para almacenar los productos recolectados. Allí llegaban todas las mañanas los peones dirigidos por Gonzalo Jiménez, que además de capataz era un hombre muy amable e instruido y que tenía fama de ser poeta.

A continuación estaba la casa donde vivían doña Matilde y don Ramón, los dos maestros, que además daban clases particulares en su casa, donde iban llegando los alumnos, la mayoría niñas, después que terminaba el colegio de los Grupos.

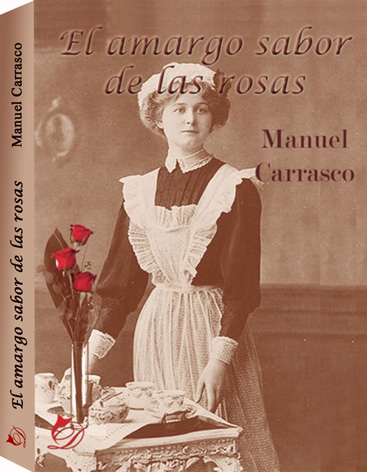

Y enfrente, en el número 5 estaba la Posada. Mi casa y la casa familiar de los Carrasco. Antes, desde mediados del siglo XIX, había sido posada y el caserón tenía la estructura apropiada para este fin. Un patio central con unos porches sustentado por columnas de piedra y zapatas de madera, que hacían recordar a las ventas manchegas que se describían en el Quijote. Después se repartiría en cinco viviendas para los cinco hijos de Francisco Carrasco y su viuda Catalina González, que la regentó hasta el primer cuarto del siglo XX.

Y allí, en la posada, era el sitio ideal para los juegos de todos los niños de la calle Morata. El patio, las corralizas, las leñeras, los pajares y la cueva nos ofrecían todos las características necesarias para organizar nuestros juegos del escondite; para subirnos a las higueras y para escalar por las tapias para “espiar” el jardín de la casa de la marquesa, que aunque estaba deshabitada, alentaba nuestra imaginación para inventarnos aventuras en aquella casa sugerente y realmente desconocida. Desde las corralizas podíamos acceder al recinto del lavadero del Pilar, de donde nos mandaban subir el agua hasta los tinillos de las cuadras para que bebieran las caballerías.

Allí también, en la puerta, era donde se formaban las tertulias veraniegas; allí se reunían las mujeres sentadas en sus asientos de enea, mientras lo niños jugábamos a su alrededor.

En el número siete vivían Ramon Mesegar y Maria, hasta que se marcharon a vivir a Madrid.

A continuación estaba la casa de la Marquesa, que como he dicho, mientras nosotros vivimos allí, estuvo deshabitada y los niños decíamos que podía estar encantada.

Y ya, en la entrada de la calle de los Molinos Baja, estaba la casa de don Marcial el médico, donde vivían varios vecinos, y justo enfrente estaba la tienda de la señora Filomena y Pablo, su marido. Era una especie de mercería, donde también vendían juguetes, aunque casi nunca había nadie comprando. Era una pareja muy amable; no tenían hijos y debían vender lo suficiente para sobrevivir los dos solos. Nosotros les llamábamos la señora Filomena y el señor Pablo, y es que en Chinchón, a los agricultores se les daba el tratamiento de “tío”, a los “artistas” o sea a los comerciantes, empleados y funcionarios se les aplicaba el “señor” y solo a los médicos, farmacéuticos, profesionales y a los curas se les aplicaba el “don”.

La calle de Morata era mi barrio de chico, aunque también la plaza era nuestro patio de recreo y donde nos reuníamos con los de los otros barrios para jugar.

Yo no sé porque hoy me he acordado de aquellos tiempos, y es que debe ser que, como ya soy mayor, uno ya vive mucho de los recuerdos. Debe ser.

Los dibujos son de m.carrasco.m